Les fonctions attribuées aux pannes dans les bâtiments courants

La conception initiale d’ensemble constitue une étape importante de l’étude d’une structure en acier, qui permet de bien maîtriser le dimensionnement.

Cet article présente les différentes fonctions attribuées aux pannes dans un bâtiment courant, ainsi que la terminologie usuelle. Il fait suite à la série d’articles portant sur la « Conception générale des bâtiments à simple rez-de-chaussée en charpente métallique » [1].

Généralités

Dans un bâtiment courant à simple rez-de-chaussée, les pannes sont des éléments de toiture disposés horizontalement dans la direction des longs pans. Elles peuvent avoir jusqu’à trois fonctions principales [2] :

- Transmettre aux portiques les charges appliquées à la toiture ;

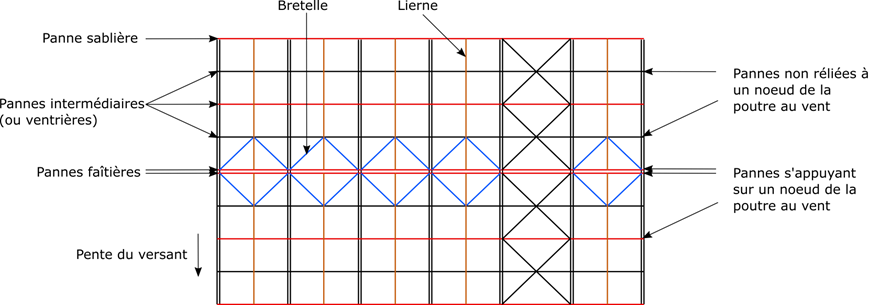

- Pour les pannes liées à un nœud de la poutre au vent (voir Figure 1) :

- Transmettre au système de contreventement (poutre au vent et palées de stabilité) les efforts horizontaux dus à l’action du vent en pignon ;

- Constituer un maintien rigide pour empêcher ponctuellement le déplacement latéral des traverses des portiques.

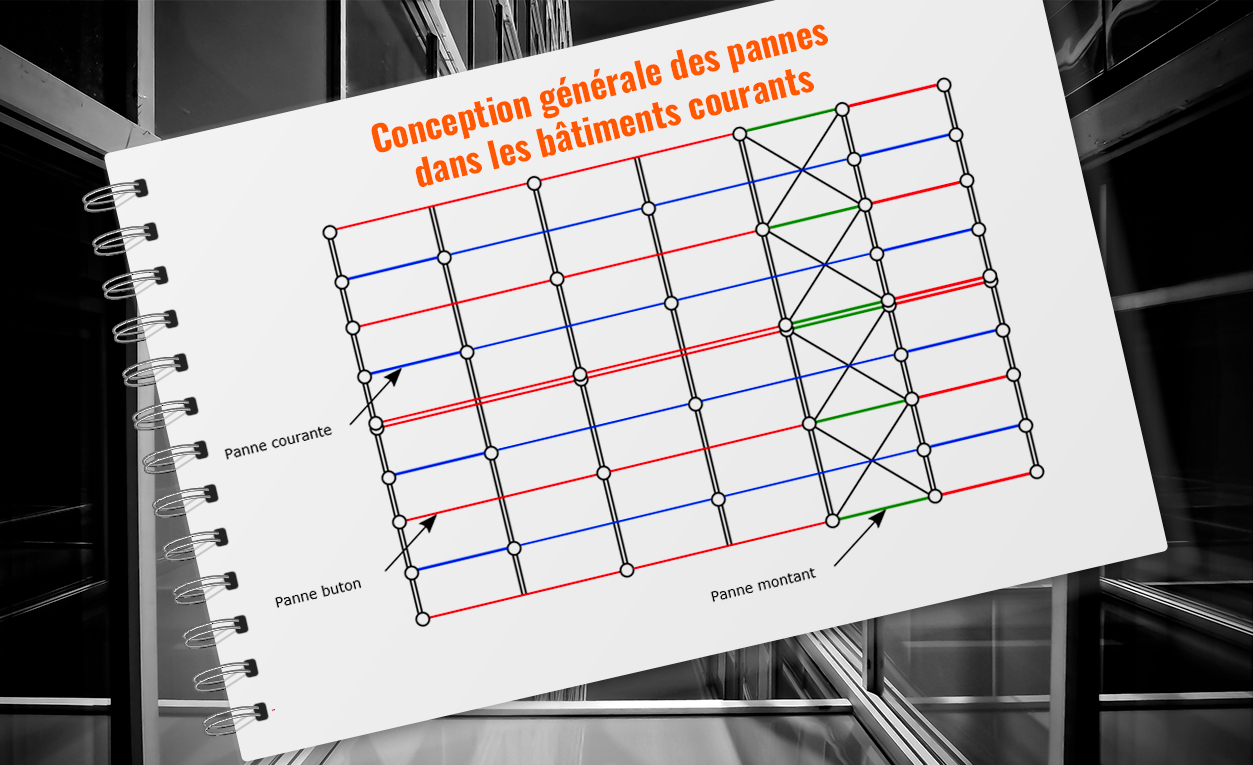

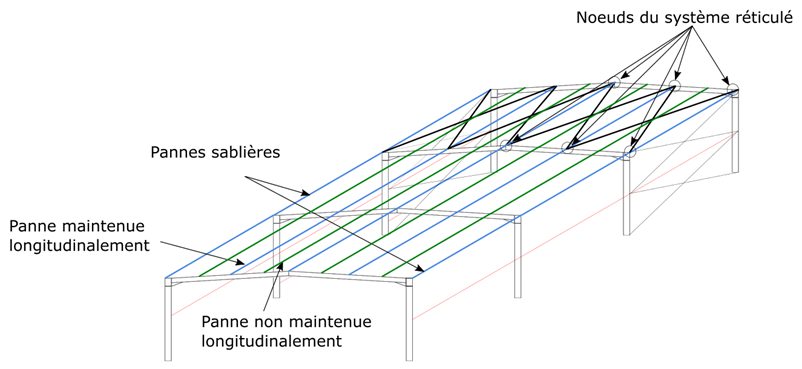

La terminologie suivante est employée afin de distinguer les différentes pannes (voir Figure 1) :

- La panne faîtière est située au point le plus haut de la toiture. Celle-ci est fréquemment doublée en disposant une panne faîtière sur chaque versant de la toiture.

- La panne sablière est située au point le plus bas de la toiture ;

- Les pannes intermédiaires ou pannes ventrières sont les autres pannes.

L’ensemble des éléments qui supporte la couverture constitue « l’empannage » et comprend les pannes, mais également des éventuels liernes et bretelles qui agissent comment des maintiens latéraux ponctuels pour les pannes.

Cette distinction porte sur la position de la panne dans la toiture. Une autre distinction peut être définie selon le schéma statique auquel la panne est soumise (panne courante, panne buton et panne montant) et sera détaillé dans un prochain article.

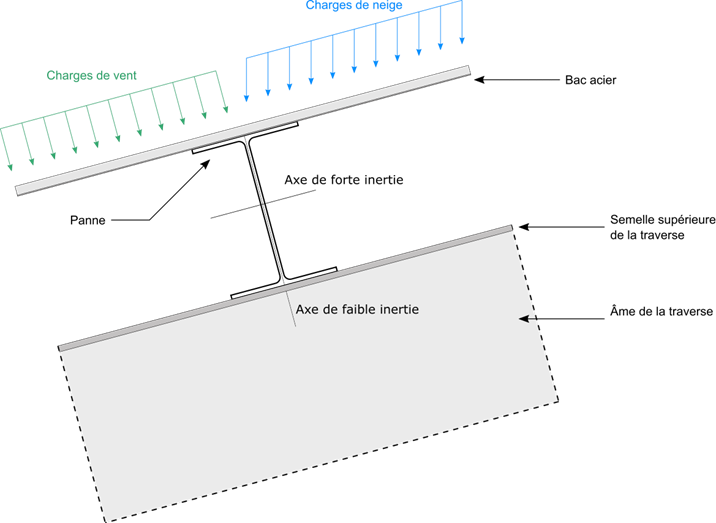

Transmission des charges appliquées à la toiture

Les pannes servent de support direct pour la couverture. Ainsi, les charges appliquées à la toiture (charges permanentes, charge d’exploitation dans le cas d’une toiture accessible par exemple, neige, vent, etc.) transitent par les pannes. Les pannes sont alors sollicitées en flexion et transmettent des réactions d’appuis aux traverses des portiques, dans le cas de bâtiments courants, où elles agissent comme des charges transversales ponctuelles.

NOTE La neige est une charge gravitaire et s’applique donc verticalement, contrairement au vent qui s’applique perpendiculairement à la toiture (voir Figure 2).

NOTE La neige est une charge gravitaire et s’applique donc verticalement, contrairement au vent qui s’applique perpendiculairement à la toiture (voir Figure 2).

Transmission au système de contreventement des efforts horizontaux

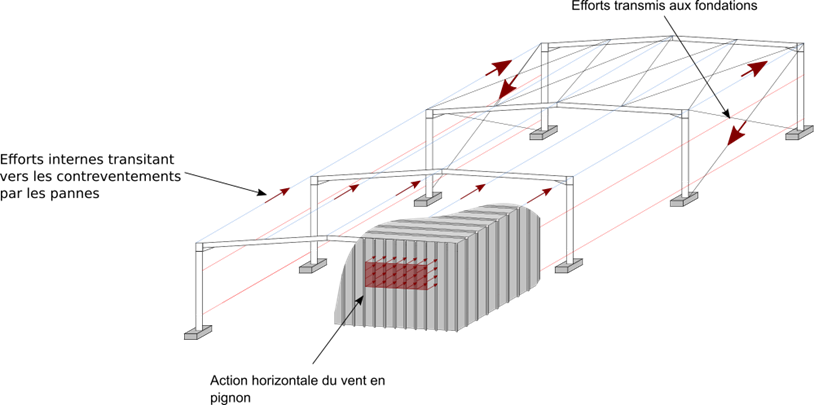

Dans un bâtiment simple à base rectangulaire, l’action du vent qui s’exerce en pignon est en partie transmise dans le plan de la toiture, sollicitant les pannes qui transfèrent cette action à la poutre au vent. Cette dernière va à son tour reporter les efforts sur les palées de stabilité verticales disposées suivant chaque long pan. Ces efforts sont ensuite repris en pied de poteau par les fondations (voir Figure 3).

Stabilisation des traverses des portiques

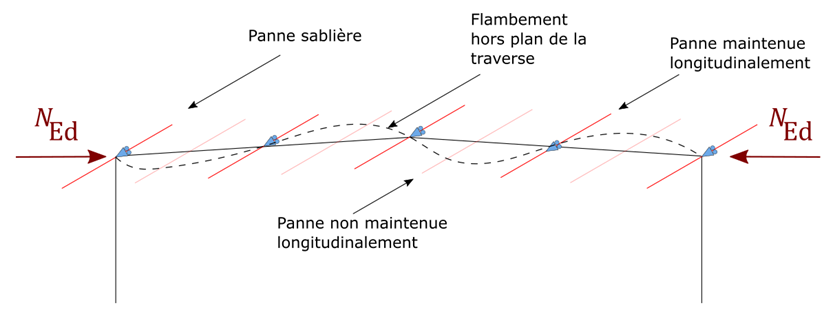

En complément de la transmission des effets du vent aux palées de stabilité, le système de contreventement en toiture a également un rôle de maintien des traverses en déplacement hors du plan des portiques [3] (voir Figure 4 et Figure 5). Ainsi, la poutre au vent permet de réduire la sensibilité des traverses des portiques aux instabilités de barres (flambement hors du plan du portique, déversement). Par conséquent, les pannes liées à un nœud de la poutre au vent (ou système réticulé) peuvent être considérées comme des maintiens latéraux ponctuels des traverses de portique.

Le maintien efficace total d’une section vis-à-vis du flambement hors plan ou du déversement est assuré en bloquant le déplacement latéral (ou hors plan) des deux semelles. Le déplacement d’une semelle peut alors être bloqué par une panne et le déplacement de l’autre semelle par un bracon relié à la panne. Des indications complémentaires concernant les conditions de maintien vis-à-vis du déversement sont données dans la référence [4].

L’analyse des systèmes de contreventements est détaillée dans le §5.3.3 de l’Eurocode 3 Partie 1-1 [5].

Références

[2] Rodier, A. (2021). Conception des bâtiments simples à ossature en acier. CTICM.

[4] Bureau, A. (2021). Conditions de maintien vis-à-vis du déversement d’une poutre. Métalétech.

[5] NF EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier. Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR. Octobre 2005.

Maxime Lebastard, ingénieur de recherche – CTICM