Conception générale des pannes dans les bâtiments courants

La conception initiale d’ensemble constitue une étape importante de l’étude d’une structure en acier, qui permet de bien maîtriser le dimensionnement.

Cet article présente les bases de la conception d’une panne dans un bâtiment courant, ainsi que la terminologie usuelle. Il fait suite à la série d’articles portant sur la « Conception générale des bâtiments à simple rez-de-chaussée en charpente métallique » [1], et plus précisément, à l’article portant sur les « Fonctions attribuées aux pannes dans les bâtiments courants » [2].

Généralités

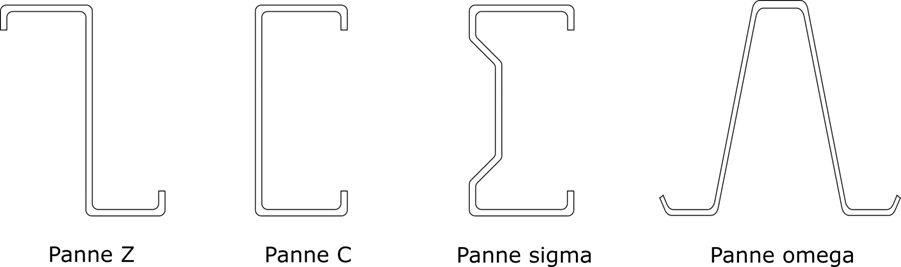

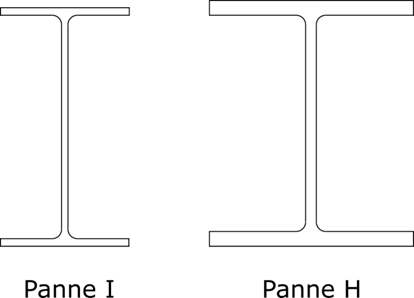

Il existe trois types de pannes généralement utilisés :

- Les pannes constituées par des profilés formée à froid (voir Figure 1);

- Les pannes constituées par des profilés laminés à chaud (sections IPE ou HE, voir Figure 2) ;

- Les pannes treillis.

Le choix du type de pannes dépend en partie de la portée. On retient généralement les valeurs suivantes :

- Pour des portées allant jusqu’à environ 10 m, les pannes peuvent être constituées de profilés laminés à chaud ou de profilés formés à froid [1] ;

- Pour des portées plus importantes (au-delà de 10 m [1]), des pannes treillis peuvent être utilisées. Elles sont généralement utilisées avec des fermes treillis.

Le choix du type de panne est généralement économique mais peut également dépendre de la pratique courante de l’entreprise, voire de son taux d’activité à un instant donné. Il est courant que la réalisation de pannes formées à froid soit sous-traitée à des entreprises spécialisées, alors que les pannes en profilés laminés sont généralement réalisées directement par le constructeur métallique.

Schéma statique

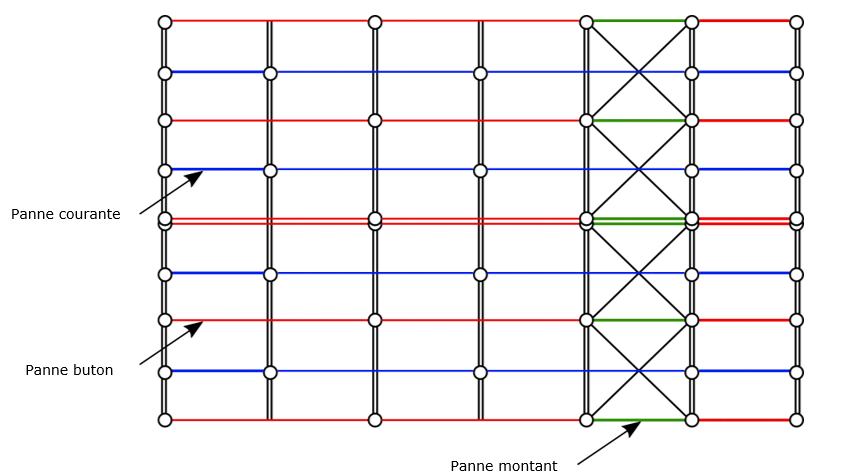

Trois types de pannes peuvent être distingués d’après le schéma statique auquel elles sont soumises :

- Les pannes courantes, ne sont reliées à aucun nœud de la poutre au vent et sont principalement soumises à un effort de flexion induit par les charges appliquées en toiture ;

- Les pannes « buton », sont reliées à un des nœuds de la poutre au vent et sont soumises à un effort de flexion induit par les charges appliquées en toiture et à un effort axial induit par les charges de vent sur les pignons ou les efforts de stabilisation des traverses des portiques ;

- Les pannes « montant », constituent les montants de la poutre au vent, et qui sont soumises aux mêmes efforts que les pannes « buton » à la différence que l’effort axial qui transite dans celles-ci est beaucoup plus important du fait du fonctionnement en treillis de la poutre au vent.

Les composantes d’efforts internes transitant dans une panne varient significativement en fonction de son utilisation, et donc du schéma statique appliqué. La conception des pannes peut être donc adaptée au rôle de chaque panne dans le cheminement des efforts. Par exemple, il est possible de disposer une section en I pour une panne buton et une section en H de même hauteur pour la panne montant de sorte à conserver une hauteur uniforme de l’empannage tout en bénéficiant d’une augmentation de l’aire de la section. Il est également possible d’ajouter des pannes buton aux pannes montant de la poutre au vent lorsque celles-ci ne suffisent pas.

Par ailleurs, les pannes peuvent être isostatiques en portant sur deux portiques consécutifs, ou hyperstatiques, en portant sur deux ou plusieurs travées. L’utilisation de pannes continues permet de diminuer la flèche en toiture. Cependant, une panne disposée sur trois appuis implique une concentration des efforts sur l’appui intermédiaire. Afin de ne pas surdimensionner les portiques qui constituent cet appui intermédiaire, il est courant de disposer les pannes en quinconce, de sorte à uniformiser les charges appliquées sur les différents portiques (voir Figure 3).

Afin d’assurer une certaine longueur de la panne, des assemblages de continuité peuvent être nécessaires. Il convient alors de porter une attention particulière à la rigidité de cet assemblage, ainsi qu’à son moment résistant. Dans le cas de pannes formées à froid, la continuité des pannes est généralement assurée par simple recouvrement (pour une section en Z), ou par éclissage.

Enfin, l’espacement entre les pannes est généralement gouverné par la portée du bac en couverture.

Vérification

Les pannes sont sollicitées en compression, en flexion simple ou bien en flexion composée, c’est-à-dire par :

- Un effort axial de traction ou de compression généré par l’action du vent en pignon (panne buton ou panne montant), et

- Un moment de flexion :

- Biaxial (flexion déviée) si le si le bac de couverture n’est pas à même de reprendre des efforts dans son plan, ou

- Uniaxial (flexion simple) dans le cas contraire. Le moment de flexion agit alors autour de l’axe de forte inertie de la section transversale.

Il convient de vérifier la résistance de la section transversale d’une panne, mais également de vérifier sa résistance vis-à-vis du flambement et/ou du déversement conformément aux prescriptions de :

- L’Eurocode 3 Partie 1-1 [2] pour les profilés laminés à chaud, ou

- L’Eurocode 3 Partie 1-3 [3] pour les profilés formés à froid.

NOTE Dans le cas où le bac de couverture est à même de reprendre des efforts dans son plan, il est possible de tenir compte du maintien continu de la semelle supérieure du profilé par le bac.

Références

[1] Delacourt, G. (2021). Conception générale des bâtiments à simple rez-de-chaussée en charpente métallique. Métalétech.

[2] Lebastard, M. (2025). Les fonctions attribuées aux pannes dans les bâtiments courants. Métalétech.

[3] Rodier, A. (2021). Conception des bâtiments simples à ossature en acier. CTICM.

[4] NF EN 1993-1-1 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier. Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. AFNOR. Octobre 2005.

[5] NF EN 1993-1-3 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier. Partie 1-3 : Règles générales – Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid. AFNOR. Mars 2007.

Maxime Lebastard, ingénieur de recherche – CTICM