Vérification à la fatigue

La vérification à la fatigue peut être effectuée de plusieurs façons. C’est généralement le caractère des actions de fatigue, à savoir le type d’étendues de contrainte et leurs amplitudes qui orientent parmi les différentes méthodologies de vérifier un détail constructif à la fatigue. La présente fiche technique expose les méthodologies de vérification à la fatigue.

Généralités

La norme EN 1993-1-9 [1] distingue deux approches pour la vérification à la fatigue d’un détail constructif en fonction du type de sollicitation cyclique appliquée.

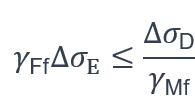

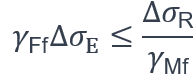

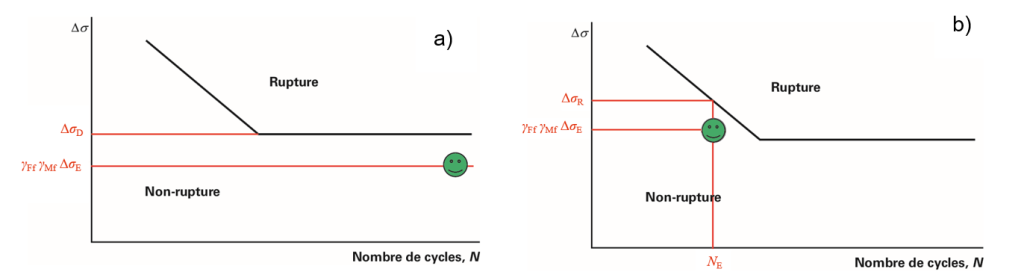

Pour une étendue de contrainte à amplitude constante, l’évaluation consiste à comparer l’étendue de contrainte ΔσE à la limite de fatigue ΔσD. Si,

alors, il est considéré que la vérification à la fatigue est satisfaite (Figure 1a).

Sinon, il y a lieu de vérifier la condition suivante :

pour le nombre de cycles NE(Figure 1b).

Note 1 : la détermination de la résistance à la fatigue pour les courbes de résistance à la fatigue à une seule pente a déjà fait l’objet d’une fiche métalétech antérieure, intitulée « Détermination de la résistance à la fatigue #2 ».

En revanche, lorsque les étendues de contrainte présentent une amplitude variable, la sécurité de la structure est vérifiée :

- soit en termes d’endommagement cumulé, en comparant l’endommagement obtenu à l’endommagement admissible ;

- soit en termes d’étendue équivalente de contrainte comparée à la catégorie de détail.

En ce qui concerne la vérification en termes d’endommagement cumulé, une analyse plus détaillée est requise. Elle s’appuie sur l’examen d’un spectre des étendues de contrainte.

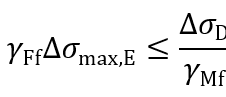

Quand l’étendue maximale de contrainte dans un spectre, Δσmax,E, est connue et quand sa valeur pondérée par les coefficients partiels ne dépasse pas la limite de fatigue à amplitude constante, ΔσD, telle que :

il est considéré que la vérification à la fatigue est satisfaite (Figure 2a).

En revanche, quand l’étendue maximale de contrainte dans un spectre, Δσmax,E, est connue et quand sa valeur pondérée dépasse la limite de fatigue à amplitude constante, ΔσD, il est nécessaire de passer d’une courbe de résistance à la fatigue à une pente à la courbe associée à deux pentes (Figure 2b). Dans ce cas, il y a lieu d’étudier un histogramme des étendues de contrainte pour calculer l’endommagement et ainsi estimer la durée de vie en fatigue du détail constructif concerné.

Note 2 : la détermination de la résistance à la fatigue pour les courbes de résistance à la fatigue à deux pentes a déjà fait l’objet d’une fiche métalétech antérieure, intitulée « Détermination de la résistance à la fatigue #3 ».

Certains modèles de charge proposés pour les structures soumises à des contraintes d’amplitude variable, notamment pour les ponts routiers, les ponts ferroviaires et les chemins de roulement, permettent d’exprimer l’endommagement en termes d’étendue équivalente de contrainte qui agirait deux millions fois. Avec l’application de tels modèles, il suffit de comparer l’étendue de contrainte obtenue à la catégorie de détail Δσc, résistance à la fatigue à deux millions de cycles, pour le détail constructif à vérifier. Les valeurs de Δσc sont directement données dans les tableaux 8.1 à 8.10 de la norme. Par conséquent, une vérification explicite par cumul d’endommagement n’est pas requise dans ce cas.

Méthodologie de vérification à la fatigue par cumul d’endommagement

La vérification à la fatigue d’un détail constructif soumis à des étendues de contrainte variables par cumul d’endommagement se déroule selon les étapes suivantes [2] :

- Comptage des cycles : utilisation de la méthode de la goutte d’eau ou celle du réservoir pour compter les cycles de contrainte (méthodes explicitées dans [3]).

- Création des classes de contrainte : regroupement des cycles par classes en fonction de leurs étendues de contrainte. Chaque classe i contient les cycles dont les amplitudes de contrainte appartiennent à un intervalle défini. Deux méthodes de discrétisation sont couramment utilisées : la première centrée sur la valeur Δσi,E, avec un intervalle symétrique (Δσi,E–ε/2 ; Δσi,E+ε/2), la seconde basée sur un seuil supérieur, avec un intervalle de la forme (Δσi,E–ε ; Δσi,E). Δσi,E représente l’étendue de contrainte et ε le degré de précision de la discrétisation. La seconde méthode est considérée plus sécuritaire, puisqu’elle associe à chaque classe l’amplitude maximale atteinte dans l’intervalle.

- Calcul de l’endommagement pour chaque classe : à chaque classe i correspond une étendue de contrainte de calcul Δσi,E et un nombre de cycle Ni,E. L’endommagement Di provoqué par les Ni,E cycles de chaque classe est ensuite calculé.

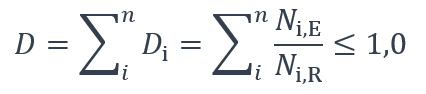

- Calcul de cumul d’endommagement : L’endommagement cumulé D est obtenu en additionnant l’endommagement de chaque classe de contrainte i, selon la règle de Palmgren-Miner comme suit :

où Ni,R représente l’endurance correspondant à l’étendue de contrainte Δσi,E pondérée par les coefficients partiels.

Note 3 : les deux premières étapes nécessitent des connaissances spécifiques dans le domaine de la fatigue ou l’utilisation de logiciels dédiés et ne font pas l’objet de cette fiche technique.

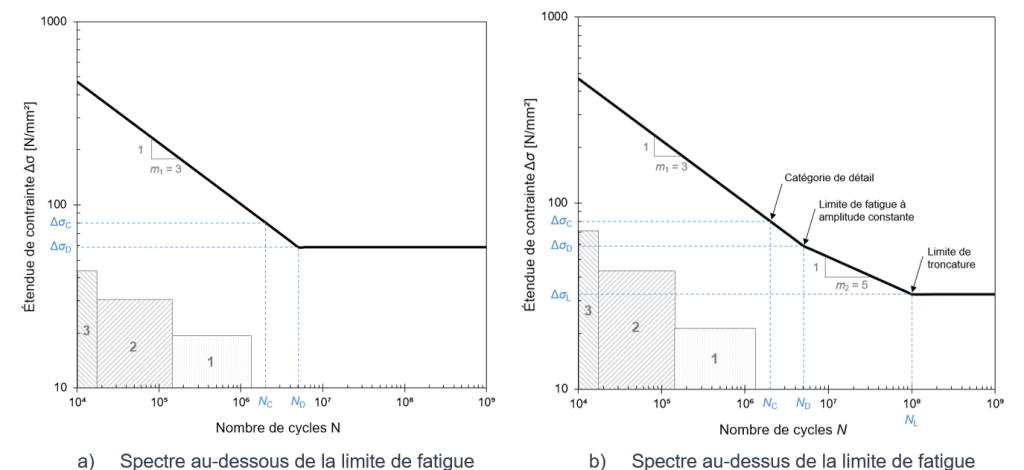

Il existe deux approches pour représenter les classes d’étendues de contrainte.

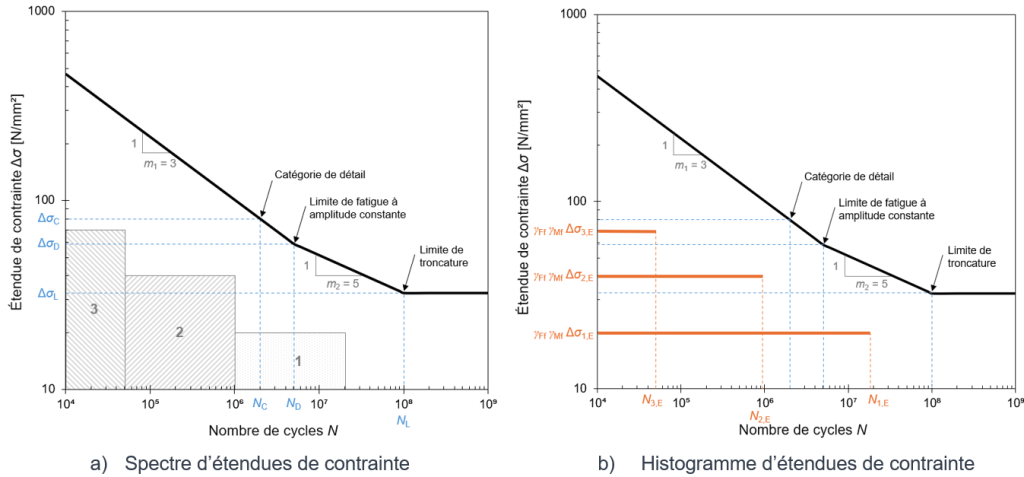

- La Figure 3a illustre un spectre, où les étendues de contrainte sont classées par ordre décroissant d’amplitude. Dans la zone 1, les étendues de contrainte ne contribuent pas à l’endommagement par fatigue vue qu’elles sont en dessous de la limite de troncature. La zone 2 regroupe les étendues de contrainte situées entre la limite de troncature et la limite de fatigue à amplitude constante. Dans cette zone, la contribution à l’endommagement est évaluée à l’aide de la pente m2 = 5 de la courbe de résistance à la fatigue. Enfin, la zone 3 correspond aux étendues de contrainte supérieures à la limite de fatigue à amplitude constante. Leur contribution à l’endommagement est évaluée avec la pente m1 = 3 de la courbe de résistance à la fatigue.

- La Figure 3b contient la même information, mais sous forme d’histogramme, dans lequel les classes d’étendues de contrainte sont classées par ordre décroissant du nombre de cycles. Pour chaque bande, représentant une classe i, une endurance Ni,R, est calculée et le nombre de cycles Ni,E comparé à cette endurance Ni,R. L’étendue de contrainte Δσ1,E, ne contribue pas à l’endommagement, tandis que Δσ2,E, et Δσ3,E permettent de calculer des endurances N2,R et N3,R à l’aide des pentes m2 = 5 et m1 = 3, respectivement. Bien que les deux représentations soient équivalentes sur le plan conceptuel, la forme d’histogramme se révèle souvent plus parlante et plus pratique pour l’application de la règle de Palmgren-Miner.

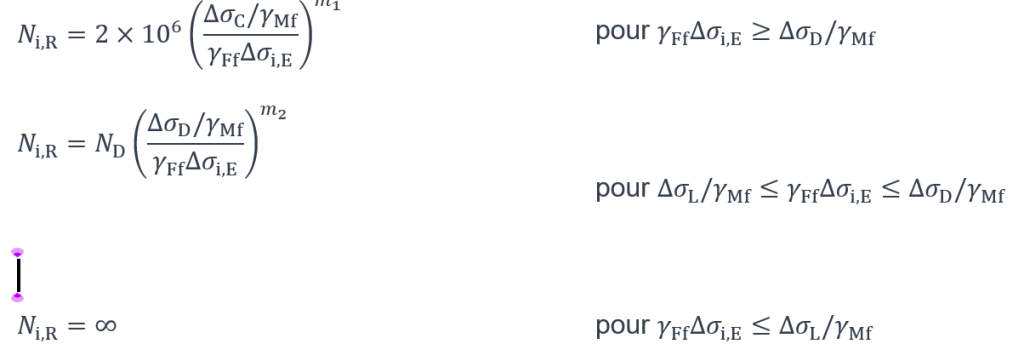

Il convient de déterminer la valeur de l’endurance, Ni,R, correspondant à l’étendue de contrainte Δσi,E pondérée pour chaque étendue de contrainte dans le spectre, en fonction des courbes de résistance à la fatigue à deux pentes, comme suit :

Le cumul d’endommagement peut alors être calculé en utilisant la règle de Palmgren-Miner présentée ci-dessus.

Conclusion

Dans cette fiche, les méthodologies de vérification à la fatigue sont passées en revue. Étant la plus complexe et d’une portée universelle, celle par cumul d’endommagement est présentée plus en détail conformément aux prescriptions de l’annexe A de la norme EN 1993-1-9. Un exemple d’application pratique de cette méthode fera l’objet d’une prochaine fiche métalétech, afin d’illustrer concrètement sa mise en œuvre sur un cas de détail constructif soumis à des sollicitations à amplitude variable.

Références

[1] NF EN 1993-1-9 : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier. Partie 1-9 : Fatigue. AFNOR. Décembre 2005.

[2] Lukić M. Cumul d’endommagement de fatigue d’un détail constructif suivant la NF EN 1993-1-9. Revue construction métallique 1-2008.

[3] Ponts métalliques et mixtes – Résistance à la fatigue – Guide de conception et de justifications. Sétra-CTICM-SNCF. Mai 1996.

Kevin Mouradian, ingénieur thésard et Mladen Lukić, directeur de projets recherche, CTICM